现代工学院何平副教授、周豪慎教授破译Li-CO2电池碳酸锂阳极分解机制

在新型储能电池体系的研究中,Li-CO2电池以其结构简单、成本低廉和高能量密度受到广泛关注。碳酸锂作为Li-CO2电池的放电产物,在电池充电过程中较难完全分解,在电池的充放循环过程中沉积在电极表面,使电极阻抗增大,过电位升高,最终导致电池能量存储效率降低。因此,探明碳酸锂在有机电解液体系中的电化学分解机理对Li-CO2电池及Li-O2电池性能提升都具有重要意义。

我校现代工程与应用科学学院何平副教授、周豪慎教授课题组自承担国家科技部重大科学研究计划项目(973)以来,积极开展多孔空气正极反应机理方面的工作。通过讨论和热力学计算提出碳酸锂分解可能发生三种反应机理,计算出相应反应的热力学平衡电位,为Li-CO2电池产物的电化学分解机理研究指明方向(Adv Energy Mater, 2016, 10.1002/aenm.201502303)。随后,该小组利用同位素示踪法结合原位差分电化学质谱,以及超氧根自由基模拟氛围等多种实验方法,深入研究碳酸锂在四乙二醇二甲醚电解液当中的电化学分解机理。研究结果表明,在碳酸锂分解的过程中,释放CO2和O2的同时还会产生超氧根自由基(O2·-)。生成的O2·-在较高的电位下会与有机电解液发生电化学反应最终导致电解液的分解。该项工作于2016年3月29日在线发表于能源科学领域顶级刊物《能源环境科学》 (Energy & Environmental Science, 2016, DOI: 10.1039/C6EE00004E)。审稿专家对该工作给于高度评价,他认为该研究“非常聪明的采用同位素碳和超氧根离子技术”,“该工作对于理解锂氧气电池行为至关重要”(The use of different carbon isotopes and super-oxide in the experiments is very clever. The work and related results are original. They are important for understanding the behavior of Li-oxygen cells.)

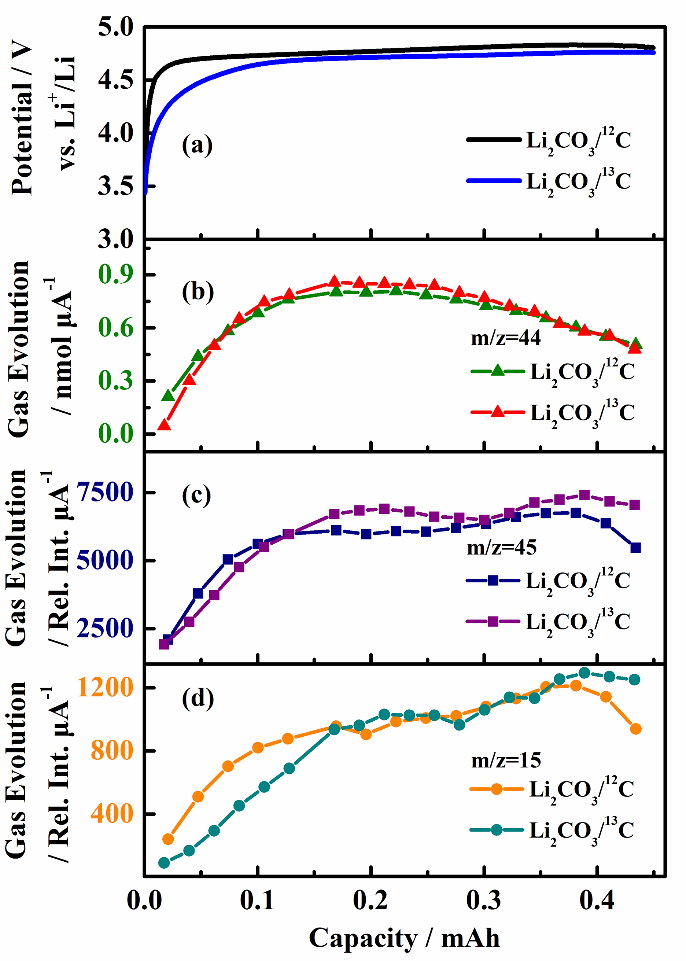

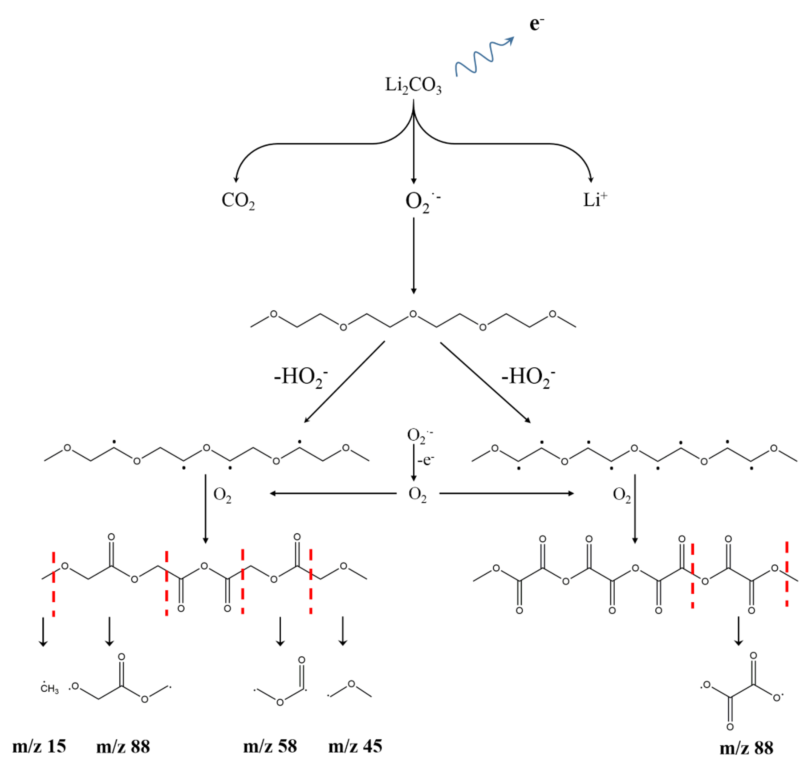

我校现代工学院何平副教授和周豪慎教授为该工作通讯作者,他们指导的2015级博士生杨思勰为该论文第一作者。该研究小组引入13C作为Li-CO2电池正极的导电剂,通过差分电化学质谱在线跟踪充电过程中的气体产物,从而探究充电过程中碳材料发生反应的情况。经过对照和分析表明,正极中碳材料不参与碳酸锂的分解反应(图1)。在经过质谱和傅里叶红外光谱对反应前后的电极组分进行分析证实电解液在电池充电的过程中发生氧化分解,四乙二醇二甲醚分子中的醚基在充电后部分转化为含有碳氧双键的酯基。为进一步探究碳酸锂中除CO2外剩余氧元素的去向,该小组提出氧元素以超氧根自由基形式释放并促进电解液分解反应的设想。在采用超氧化钾和皇冠醚的络合反应向电解液中添加超氧根自由基的人工模拟实验当中,电解液的分解产物与之前对碳酸锂充电过程中所检测到的产物相同,很好的证明了碳酸锂分解产生超氧根自由基的设想(图2)。该机理的破解推动了Li-CO2电池及Li-O2电池基本理论研究,为进一步优化该电池性能和改善电解液稳定性指明了方向。

图1,LiCO3阳极分解过程的差分电化学质谱图

图2,LiCO3分解机制示意图

(现代工程与应用科学学院 科学技术处)