The scientist:近期最热门的基因组测序成果

the scientist杂志对近期最热门的一些基因组测序成果进行了盘点,两项中国学者的测序成果格外引人注目。

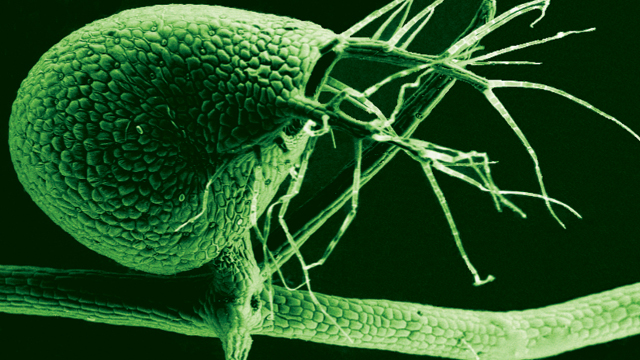

种属:丝叶狸藻(Utricularia gibba)

基因组:82 million bp

Buffalo大学、Barcelona大学等机构的研究人员测序了丝叶狸藻的基因组序列,并将结果发表在一月份的molecular Biology and Evolution杂志上。

丝叶狸藻的基因组包含28,500个编码基因与挪威云杉差不多,不过云杉基因组比丝叶狸藻大250倍。研究人员发现,丝叶狸藻经历过三次基因组加倍,应该是通过大规模DNA删除形成这么紧凑的基因组。在许多生物中,不少基因属于同一个家族(按功能划分)。但丝叶狸藻的基因大多是“单独”的,一个基因负责一个特定的功能。

“丝叶狸藻经历了如此大的DNA删除,留下的基因一定有相当高的优势,”文章的共同作者Victor Albert说。

研究显示,丝叶狸藻拥有一些适应水中环境的独特基因,这些基因涉及了细胞壁的生物合成,以及叶和根的发育调控。研究人员还鉴定了赋予丝叶狸藻食肉能力的基因,这些基因编码着可消化肉类的酶,有些甚至类似于人类的胃蛋白酶。(原文:High gene family turnover rates and gene space adaptation in the compact genome of the carnivorous plant Utricularia gibba)

种属:钩虫(Ancylostoma ceylanicum)

基因组:313 million bp

据统计,全世界有四亿人受到钩虫的困扰。康奈尔大学、麻省大学、加州大学和加州理工的研究人员测序了钩虫Ancylostoma ceylanicum的基因组,并将结果发表在三月二日的Nature genetics杂志上。A. ceylanicum基因组包含约两万七千个蛋白编码基因,另外还有一万个基因编码与寄生有关的短肽。研究显示,至少有一个基因来自于细菌水平基因转移。

A. ceylanicum既能感染人也能感染其他动物。研究人员在仓鼠中研究了钩虫致病的不同阶段,通过基因表达数据鉴定了约九百个在感染初期上调的基因,这些基因编码蛋白酶、核酸酶以及多种分泌蛋白。研究人员还确定了13个疫苗和药物开发的潜在靶标。

除了有助于预防或治疗钩虫感染,A. ceylanicum基因组还可以帮助人们理解钩虫对免疫系统的抑制,以及为何这种寄生虫与近亲线虫相比体形更大寿命更长。

种属:西藏青蛙(Nanorana parkeri)

基因组:2.3 billion bp

中科院昆明动物所、云南大学、华大基因的研究人员日前完成了首个现代蛙类基因组测序。高山倭蛙(Nanorana parkeri)的基因组含有23,400个蛋白编码基因,具有大量的长末端重复序列(LTR)。该基因组序列可以为人们提供高山倭蛙适应西藏极端环境(高海拔、温差大、紫外线强、氧气稀薄)的宝贵线索。

与之前测序的非洲爪蟾相比,这个雌性高山倭蛙的基因组多了800 million bp。这一差异主要来自于占高山倭蛙基因组48%的转座元件。高山倭蛙基因组含有970 million bp转座元件,其中大部分是长末端重复序列LTR,这与富含转座子的非洲爪蟾不同。(延伸阅读:达尔文诞辰Nature发表重要测序成果)

研究人员发现,高山倭蛙和非洲爪蟾的分歧时间大约在2.66亿年前,与之前的爬行动物基因组研究相符。这么长的进化史说明青蛙的进化速度比其他脊椎动物(比如鸟类和哺乳类)慢得多。

研究人员还发现了217个在青蛙中高度保守的基因,其中一些涉及了舌头的发育,有助于理解这种动物快速伸长舌头捕捉苍蝇的能力。(原文:Whole-genome sequence of the Tibetan frog Nanorana parkeri and the comparative evolution of tetrapod genomes)

种属:虎纹凤蝶(Papilio glaucus)

基因组:376 million bp

虎纹凤蝶在还是毛毛虫的时候很像一条蛇,绿色的身体上长有两个眼状斑点,还有橙色的臭角(Osmeterium)就像是分叉的舌头。为了避开捕食者,这种臭角还会分泌萜类物质发出臭味。之前的研究数据显示,凤尾蝶具有一些独特的酶合成这类化合物。

Texas大学的研究人员上个月在Cell Reports杂志上发表了东方虎纹凤蝶的基因组测序结果。研究揭示了24个编码萜类合成酶的基因,这些酶有着不同的底物特异性。

研究人员还对比了东方虎纹凤蝶及其近亲加拿大虎纹凤蝶(Papilio canadensis),发现其生物钟基因存在关键性差异。可能正是因为有这些差异,加拿大虎纹凤蝶冬天要在蝶蛹里冬眠,而东方虎纹凤蝶不进行冬眠。转录组数据显示,这两个物种的分歧时间大约是六十万年前,足以杂交形成新的物种(P. appalachiensis)。

研究人员指出,在野外捕捉到样本然后进行测序,将是理解野生昆虫的新途径。“出门抓一只虫子,测序其基因组,获得新的发现,这样多美妙阿。”文章的共同作者Nick Grishin说。(原文:Tiger Swallowtail Genome Reveals Mechanisms for Speciation and Caterpillar Chemical Defense)

种属:家猪(Sus scrofa)

Nature Genetics杂志今年1月份发表的一项基因组研究显示,中国北方家猪能够适应寒冷气候,是因为从已灭绝的祖先继承到了一段染色体。

江西农业大学领导团队在这项研究中揭示了中国不同地区一百多个猪种之间的温度调节差异。他们通过基因组分析,鉴定了四千一百万单核苷酸多样性,其中约一半是新发现的。此外,每个猪种都有一些明显区分中国猪和欧洲猪的突变。

研究人员还鉴定了219个常染色体基因位点,这些位点与体温调控的多个方面有关,比如毛细胞分化、肾脏发育和血小板调控子VPS13A。最惊人的是,研究发现X染色体的特定区域(14 million bp)有两种类型,一个存在于北方猪种,一个存在于南方猪种。这个差异出现在大约八百五十万年前,比中国猪与欧洲猪的分歧时间还要早。实际上,中国北方猪与欧洲猪在这一区域更加相似。进一步研究表明,北方猪的适应性基因可能来自于已经灭绝的猪属。(原文:Adaptation and possible ancient interspecies introgression in pigs identified by whole-genome sequencing)

种属:报春花(Primula veris)

基因组:479 million bp

1月24日Genome Biology杂志公布了报春花Primula veris的基因组草图,揭示了一种独特繁殖策略的遗传学基础。

一些植物为了防止自花授粉发展出了异型花柱(heterostyly),报春花就是其中之一。苏黎世大学的研究人员装配了302 million bp的P. veris基因组草图,覆盖了全部基因组序列的63%。

为了比较不同类型的异型花柱,研究人员分析了P. veris与另一种报春花(P. vulgaris)的转录数据,揭示了113个存在差异性表达的基因。值得注意的是,报春花属所特有的PveGLO2基因在pin式花柱中是完全沉默的。

这是首次装配异型花柱物种的基因组草图,是研究异型花柱进化和进行遗传学分析的宝贵资源。(原文:The draft genome of Primula veris yields insights into the molecular basis of heterostyly)

原文链接:Genome Digest

作者:Jenny Rood