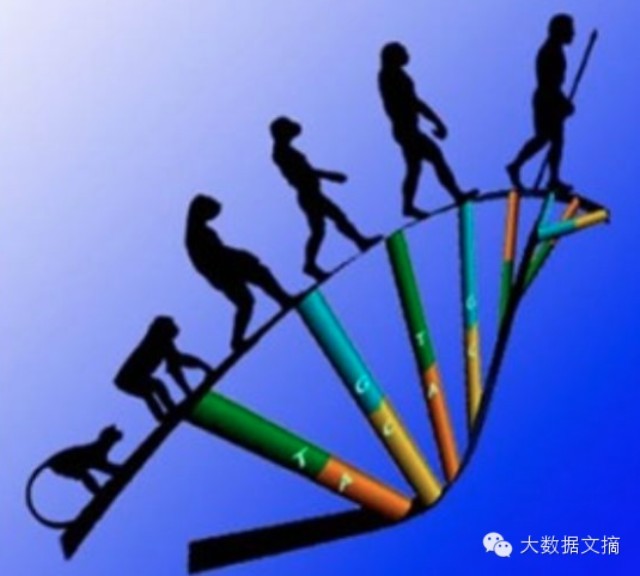

从基因组溯源人类进化史

DNA分析取得的进步正在帮助我们改写过去,更好地了解历史对人类的意义。

每一天,我们的DNA都有一些突破。我们活着的时候,特殊的酶让我们的基因组不受损伤,但我们死后,氧一旦耗尽,就不会再有修复活动了。化学损伤不断积累,分解也开始出现独有的萎陷:薄膜溶解,酶泄漏,细胞增殖。还有多久DNA就会全部消失?自从发现纤小的分子后,大多数科学家们就假定,死人的DNA不可避免地迅速消失。

斯范特·帕博(Svante Pääbo,现任德国马普进化人类学研究所负责人)在三十多年前最初考虑到这一问题时,已经敢于怀疑这一DNA是否可能存活超过数天或数周。但如今帕博和其他科学家已经表明,如果体内的万亿个细胞中只有少数幸免于毁灭,基因组也许会存活数万年。

帕博在他的第一本书——《尼安德特人:搜寻丢失的基因组》——中记录了人种史上一个最具开创性的科学项目的诞生:测定一个尼安德特人的基因组序列。尼安德特人是生活在4万年前的类人生物。

帕博的人生,一部分是英雄的旅程,一部分是科学范式粉碎指南。他儿时曾从故乡瑞典前往埃及旅游,然后就开始向往古人。长大后,他进入医学院学习分子生物学,但对历史的浪漫情怀从未消退。

作为一名年轻的研究人员,帕博曾试图在实验室烘干箱上把小牛的肝弄干并保存,然后提取其DNA。帕博的大部分指导老师都把远古DNA当作“奇怪的爱好”,但帕博在经历了数年令人失望的结果后依然顽强坚持,耐心地等待着能让他的研究开花结果的技术创新。

在此期间,对于招募研究员、吸引资金、引发关注度与寻找远古骨骼工作,帕博也愈加得心应手。

最终,帕博的决心有了回报:1996年,帕博带领人们测定了尼安德特人部分线粒体基因组的序列。(作为细胞的能量包,线粒体看上去是远古单细胞生物的残存物,线粒体有自己的DNA,子体会从母体遗传到这一DNA。与完整的人类基因组相比,这种DNA更容易读懂。)最后,在2010年,帕博和他的同事们公布了完整的尼安德特人基因组。

这可能是近代生物学最伟大的成就之一,同时也是DNA非凡效用的大型示例。长期以来,我们都将基因组作为预测未来的工具,比如我们有亨廷顿式舞蹈症变异吗?我们是不是容易患上糖尿病?但基因组可能会告诉我们更多关于过去的信息:关于远古的重大事件,关于生命、感情以及将这两者关联起来的各种抉择的关系网络。

帝国

早在对远古DNA的研究取得成功很久前,柳吉·卢卡·卡瓦利-斯佛扎(Luigi Luca Cavalli-Sforza)就最先尝试通过对比不同居住人口的特征分布来复原世界历史。斯佛扎先从血型入手;很久后,他于2001年出版的畅销书《基因、民族和语言》通过语言和基因探究了人口统计学历史。从居住种群的DNA也可以推断出明显的历史弧线,比如所有非非洲裔人群都起源于一小群在6万年前离开非洲的人类。

在欧亚大陆上,特定Y染色体(即:父传子的染色体)的当前分布恰好勾勒出蒙古帝国的轮廓,这使得研究人员提出“这种现象是由成吉思汗造成的”这一解释。13世纪,成吉思汗强抢豪夺,横扫欧亚大陆。

但最近几年,遗传学家找到了一些既能勘察各时期大事件又能探究种群动态的方法。2014年的一项调查利用古代欧洲农夫和狩猎采集者的DNA来调查一个老问题:是耕种活动传播到整个欧洲并被定居的狩猎采集者采用,还是农夫分散到整片大陆并取代了狩猎采集者?研究人员抽取了古代个体的样本,这些个体按照埋葬方式和陪葬的物品被鉴别为农夫或狩猎者。

人们发现了这两组人群的DNA的一个显著差异,表明即使狩猎采集者的DNA一定程度地流入了农夫基因库,但就绝大部分而言,是农夫取代了狩猎采集者。

纵观近代历史,彼得·拉尔夫(Peter Ralph)和格雷厄姆·库普(Graham Coop)比对了欧洲各地的基因组小片段,发现任何两个居住在相邻种群(比如比利时和德国)的近代欧洲人在过去的1500年间共同拥有2~12个祖先。他们还发现了一些诱人的变异。

意大利人的大多数共同祖先似乎都生活在约2500年前,可以追溯到罗马帝国时代之前的罗马共和时代。尽管近代意大利人在最近2500年内拥有共同的祖先,但他们的共同祖先远少于其他欧洲人与同国人的共同祖先。

事实上,如今来自意大利不同地区的意大利人相互共有的祖先数量和他们与他国人共有的祖先数量大致相同。基因组反映出直至19世纪,意大利还是一个由小国家组成的团体,而不是我们如今所知的较大的国家。

远古人的基因组在极短期内推动了一种新型的群体遗传学。这种基因组透露了我们无法从其他渠道得知的现象。

英国历史上的重大事件表明,威尔士和苏格兰一些偏远地区的遗传学与英国其他地区应该有所不同,事实上,一项关于英国人的标准种群分析将这些群体分离了出来。

但今年,由牛津大学的彼得·唐纳利(Peter Donnelly)带领的科学家们揭开了遗传学和历史之间更为细致的关系。他们通过追踪祖先居住在特定农村地区的近代英国人的基因组的微妙模式,发现至少17个不同的群组,大概反映了英国历史种群的不同群体。

这一研究有助于解释在未留下书面记载的黑暗时代发生的事情——例如,在五世纪入侵的撒克逊人占据了古英国人DNA的多少比例?

当代人群的特定基因分布还向我们讲述了各种文化事件和抉择:在一些群体决定饮用其他哺乳动物的母乳后,他们逐渐发展出了乳糖耐受能力。而未作出这一决定的群体的后代则至今无法很好地耐受乳糖。

未解之谜

分析活人的DNA远比分析古老DNA容易,古老DNA总是容易被污染。对尼安德特人线粒体DNA的最早分析是在一间被隔离的实验室进行的,实验室每夜受紫外线照射以消灭灰尘上携带的DNA。研究人员戴着面罩、无菌手套和其他装备,如果他们进过其他实验室,那天帕博就不允许他们回来。

但控制污染仍然只让帕博的团队站在了起跑线上。对古老DNA分析的真正变革出现在20世纪90年代后期,借助第二代DNA测序技术。帕博用一种名为焦磷酸测序法的技术替代了首创于20世纪70年代的桑格测序法,这意味着他可以一次性给古老DNA的数万个片段测序,而不是只给96个测序。

这样的重大进展使人们得以回答一个持续最久的关于尼安德特人的问题:他们和人类交配吗?没有足够的证据表明尼安德特人曾与人类交配,帕博本人也曾认为这样的联合是不可能的,因为他并未在人类线粒体DNA中发现尼安德特人遗传学的踪迹。

他曾怀疑,从生物学角度来说人类与尼安德特人是相互排斥的。但既然已经对尼安德特人的完整基因组进行测序,我们可以发现,在如今的非非洲裔人群的基因组中,有1%至3%包含变异,这种变异被称为等位基因且明显源于尼安德特人。这表明,人类与尼安德特人交配且育有子女,这些子女的子女最终造就了我们中的很多人。

撒哈拉以南地区的非洲人并不携带这种尼安德特人DNA,这说明,就在6万年前人类将活动扩张到非洲之外时、在全球其他地区建立群落前,尼安德特人和人类杂交产生的后代出生了。另外,人体基因组内的尼安德特人等位基因分布方式也向我们说明了那些很久前影响生命发展的力量,可能会有助于最早期的非非洲裔人群适应较冷较黑的地区。携带尼安德特人变种频率较高的部分基因组会影响发色和肤色,这些变种可能使得最早的欧亚人比他们的非洲祖先肤色要浅。

古老DNA几乎都会卷入其他假说,比如这个非洲起源说,以及它的单个迁移人群带。古老DNA还透露了我们无法从其他渠道得知的现象。当帕博和他的同事们从西伯利亚境内的阿尔泰山脉的一个洞穴中发现的一些小骨头和几颗牙齿中提取出DNA后,他们发现一个全新的姐妹群——丹尼索瓦人。澳大利亚本土人、美拉尼西亚人和亚洲的一些群体除了拥有尼安德特人DNA外,可能还有高达5%的丹尼索瓦人DNA。

在一段极短的时间内,全球各团队已经测定了一些古人的基因序列,而日渐增长的古基因组库也推动了一种新型的群体遗传学。有什么历史是DNA不能告诉我们的呢?人死后最初几刻或几天所发生的事情也许可以解释所有事情。

倘若细胞出于某种原因迅速干涸——死于沙漠中或干燥的洞穴中、身体被冻住或被制成木乃伊,那么对DNA造成的验尸损伤就会停止,但对于在潮湿、热带气候环境中发现的残骸,测定其DNA序列也许就是毫无可能的。

但即使只研究我们目前找到的零散残骸,我们也不断获得了对古代历史的深入了解。帕博注意到,一个未解之谜是,近代人类为什么没有像他们的古代同辈一样,而是散布在全球各地并大幅度地改造了环境。是什么让我们与众不同?他相信,答案存在于我们已经测定的古老基因组中,等着人们去发掘。

而具有讽刺意味的是,要等到我们更擅长于读懂自己的基因组时,帕博的答案才会揭晓。在理解人类基因组的作用方式上,我们还处在最初阶段,另外我们只有更了解自己,才能理解我们过去与尼安德特人的共同点和确实差异。