科研小环境建设

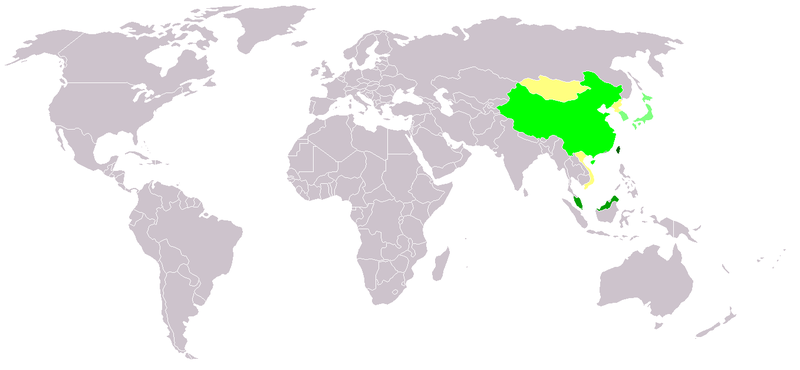

汉语文化分布。图commons.wikimedia

来源:求是基金会2013年颁奖典礼的论坛

地点:清华大学蒙民伟音乐厅

时间:2013年9月28日

发言:鲁白、施一公、饶毅、贺福初、邓宏魁、杨振宁、韩启德、王晓东、曹雪涛

一 科研小环境的建设,脱离不了背后的国家大背景。大环境是否容得下小环境的改变甚至是突变?Panel讨论的第一个课题便是:中国国情。什么是中国国情?如何适应中国国情?学界如何看待中国科研环境的变迁,如何推动其进步?

鲁白(以下简称“鲁”):第一个请各位思考和讨论的问题是:中国国情,或者中国特色的问题。在座有很多海外回来的。海外回来的人通常会遇到一个挑战:不懂中国国情。我自己到清华来之前,有人(我今天就不点名了)给了我三个忠告:第一,不要把美国那一套拿过来;第二,因为我在企业界待过一阵子,所以企业界那一套,在学术界行不通;第三,清华是清华,得按清华的规矩办事。我想请各位根据自己的情况,谈一谈怎么叫做适应中国的国情。在这样一个挑战面前,各位是怎样发挥自己的才能,对改革和培养人才有所推动。首先有请施一公教授。

施一公(以下简称“施”):劝鲁白的那个人是我。我引用今天午餐时杨振宁先生讲的关于社会制度的一句话,我觉得非常适用于科学体制。杨先生说谈到:“西方的民主政治,最后像美国那一套是行不通的。”它是deadlock(僵局)。民主党共和党,办事效率很低,往前走很困难,这是我的理解。但是以前中国尝试过的一套极左的东西也走不通。什么可以走得通呢?杨先生谈到:“世界上最好的东西就叫‘中国特色的社会主义’。”这个怎么理解呢?可以用以前邓小平的一句话,叫做“摸着石头过河”。要尝试,一定要适合中国的国情才能做。从我到清华工作至今已经整整六年了。我总结自己的感受,就忠告了鲁白那三句话,因为鲁白很快要来清华工作。一方面我希望适应清华的小环境,中国的大环境;另一方面我不希望完全改变自己,希望自己坚持原则。任何事情,只有大多数人支持的时候我才会去做,但这并不意味着不能推动一些实质性的改革。举个例子,生命科学学院的改革,一开始相当多的老师有疑虑,经过几个月的解释以及对改革方案的细节修改,最后得到80%的老师投票支持,我们的改革顺利进行了。尽管这其中我做了些妥协,但是人事制度的所有核心内容得到了保留,同时大家也心情愉快,所以我觉得做事情不需要twist everyone’s arm(强求别人)。我的lesson(总结出的经验)就是:既要融入,又要发展,同时要保持自己的core values(核心价值)。

鲁:接下来一位是饶毅。饶毅是说得多,做得少。人家对饶毅的挑战是说他“根本不懂中国国情,你中庸之道就不应该这么大嘴。”我想大家一定很想听听他对这个问题的见解。

饶毅(以下简称“饶”):因为你重复地说一个事情,我要多说三分钟,我要讲两个问题。如果大嘴是一个褒义词,我比鲁迅和毛泽东先生做得差得很远;如果大嘴是一个贬义词,我说过的话基本上没有空洞无物,没有无意义的话。之所以有人经常讨论,是因为我说的事情是有意义的。所以,大嘴不论是褒义还是贬义,对我都正好不适用。我肯定是做的比说的多。因为我说的事情是要推动一些体制、文化、风气上的改变。我做的很多事情我根本就没有说,比如......(被打断)

贺福初(以下简称“贺”):我打断一下插句话:我们两所大学非常重要,一个是北大,一个是清华。清华就应该做的比说的多,北大就应该说的比做的多。这两所学校都是我们所需要的。

鲁:我借用韩启德先生在4月份对饶毅的一个评价:“饶毅的说就是做。”

饶:谢谢!有些做了的事情是没办法说的。现在我当大家是家人和朋友,如果大家一定要让我说,我可以说很多。比如说,我在过去六年里把北大生科院研究生的政治课全部改革掉了。全国没有一个老师做这个事情。这个事情无法公开说,公开说会有各种各样的问题。但实际上是个非常重要的事情......(再一次被打断)

邓宏魁(以下简称“邓”):饶毅,我补充一句。我比较有发言权,因为我是北大生科院的教授,饶毅是我们原来的院长。我说:他是说的多做的也多。

饶:如果说我不懂国情,这正好搞反了。因为我既不抽烟、也不喝酒、还不喜爱体育,所以我的业余时间用在看美国建国史、中共党史和科学史。我在全时回国以前,有十几年的时间每年来中国很多次,所以对中国的国情和中国科学教育界的情况,我可能比一般人要懂很多。而实际上,从褒义来讲,我是非常适合中国国情的。比如说,我在北大生科院推动的改革,每一样改革都是在国家、在学校,包括三任校长、两任书记和全体职能部门:组织部、人事部、设备部、科研部、研究生院等全都支持我的工作。这些人没有给我造成任何的矛盾,我也没和他们发生半次矛盾。所以我认为:对于应该适应的国情、确实要适应,为了把把事情做好,这一点我做到了。而一般人说的那些国情是贬义的。这些贬义的国情、校情、人情,我认为都应该不适应。如果全国这么多人都被迫适应,而从海外回来也积极去适应的话,我们的价值就没有了,我们的意义就没有了。如果这样的话,中国就不应该引进我们,让我们留在美国。我认为要考虑适应什么国情和什么国情不能适应的问题。为了中国的科学和教育往前走,有一部分不良的国情是坚决不能、也不应该适应的。

鲁:大家的掌声说明了一个问题。现在我请北大生科院的教授邓宏魁谈一谈,他作为小环境改变的受益人,请对北大小环境的改变以及饶毅的业绩做下评论。不能由他一个人说是吧?!

邓:好,我讲一下。我回国有十多年了,类似这样的问题大家都在问。包括从国外回来的,没回来的,以及外国的教授也会问:现在中国的国情和科研环境到底是怎么样的。我跟他们讲,看中国的国情不能像到博物馆看一幅画那样,而是要以动态的观点来看。中国的特点就是一直在变。现在的国情如果按一幅画静态地去看,肯定是不完美的,存在很多问题。但是以发展的眼光把它当成一部电影来看,那我觉得这部电影是很好看的。比起十年前我们的变化很快,进步了很多,所以吸引了像施一公、饶毅这么多优秀人才回来。

饶毅在任的几年,实际上我是一个受益者。当然很多人可能看不到。饶毅在任的时候,我没给他写过email,他卸任之后我给他写了一封,不知道他看了没有。我觉得在中国这样的国情下,要想创造一个好的科研环境,在中国这样的国情下,特别重要的一点是眼光一定要放得远一点。中国现在国情的重要特点是发展很快,这在经济和社会领域是好事,但是科研领域的发展有其自身规律,不是一味求快就能一定做到卓越。我觉得作为好的科研环境的领导者,更要把眼光要放得远一点,让这个环境里的人能够潜下心来,有个宽松的环境来做事情。

晓东今天讲得很好。我一直想不出形容科研环境最好的一个词是什么,他说是“追求卓越”。这非常重要。卓越是一个很高的境界,需要潜心来做,慢慢来做。而饶毅在这方面做得很好。因为北大生科院没有用一个短期的目标来要求我们,比如要发表什么文章或者做出什么成果。我的压力来自我自己,而在饶毅那里我没有感受到任何压力。这方面饶毅做得非常好。

鲁:杨振宁先生要发言。

杨振宁:各位生物学家,我预备讨论一个问题,跟刚才讲的中国国情有密切的关系,可是跟刚才各位所讨论的不是同一个方向。我在美国很多年,认识很多物理学家,第一流的,第二流的,第三流的。对美国、欧洲还有中国血统的物理学家做人的态度上,我觉得有一个非常大的特点,就是美国最成功的物理学家,绝大多数都不符合中国传统的君子做人的态度。他们是非常的aggressive(具攻击性)而且practice(奉行)所谓one-upsmanship(个人逢战必赢的行事作风)。那么我想问在座的几位,在生物学领域是不是也有这个现象。我为什么要问这个问题呢?因为这涉及到另一个重要的问题:是不是太着重做人是君子,对科学的创新是不利的。在美国,尤其是在物理领域,犹太人非常多,做得非常杰出的犹太人也特别多,而犹太裔物理学家一般来说是最aggressive的。我的问题是:是不是太着重做人的君子之风,对科学的创新不利?比如说我举个例子,我不知道你们觉得Watson(沃森),或者Crick(克里克)是aggressive 还是不aggressive?我当然不认识太多的生物学家,不过像沃森的《DoubleHelix》(双螺旋)那本书在美国出版时被人诟病,我想如果当时要是在中国出版一定更会被指责得一塌糊涂。不过,没有关系,他在科学上很成功。所以,这两个之间——做人跟科学的成就——有没有关系。

韩启德:何大一就在我们身边,他就非常的君子。

贺:最近在政界流传一句话,我觉得在我们生物学界也有所体现。这句话是对习主席的评价:“锐气形于事,和气形于人。”在我们生物学界有两位做到国家领导人,一位是在座的韩启德先生,还有一位是陈竺先生。他们两位跟习主席的风格如出一辙:“锐气形于事,和气形于人。”我觉得这就是两者的统一。

鲁:各位有没有补充。晓东,你来补充?

饶:我可以补充。我认为作为科学界和教育界的有领导职位的人,应该是君子。他要考虑到各个方面、要能包容。但是,其实在各个行业,包括科技界教育界,要有一些非君子,他们是专业化做得非常好,而不做管理类的领导,可以做智力的领导,要让他在专业上“拼命往前跑”,我们大家包容他个人性格的缺点,而不要求他力图面面俱到。有很多这样的人,一个国家和一个民族才能走得快。这是从杨先生的时代背景来回答这个问题。至于现在的中国,不存在中国成功的是君子、外国成功的多半不是君子的问题。现在中国所谓适应国情的,是争先恐后做小人,做太监,与君子完全无关,而是小人化、太监化。外国科学家是君子的倒比较多,特别是比较在中国成功、有权有势的小人和太监们。

贺:我对这个所谓“国情”表示保留。我本来是想等到鲁白问的时候再讲,那我就先讲这三分钟行吗?

鲁:没问题。

贺:中国,是世界上屈指可数的历史最悠久的国家之一,同时人口世界最大,幅员世界第三。这是一个非常复杂的国家,可以说最先进最发达的可以在中国看到;最落后最腐朽的也可以在中国看到。你说什么叫做中国国情?中国国情是一个包含两个极端的“复合体”,一个“集合”。有好的一面,也有不好的一面。由于她极端的diversity(多样化),就导致任何一面都能在中国发现。如果我们仅从一面或者一点来看,就说这是中国国情,那么我想这个答案是错误的,不是!因为我们不能够以偏概全。从我的角度讲,刚才那两句话我还要再重复一遍:“锐气形于事,和气形于人。”这就是东方哲学。然后我再用今天的highlight——王晓东,来阐释一下我看到的中国国情好的一面,那就是:东、晓、王。为什么?第一,我们的东方哲学东方文化,在世界文明转了一个大圈之后,必定会再次复兴。这是人类文明的一个新的大景—东西合璧,文明集大成。这就是目前我们国家和世界的特色之一:“东”。第二,晓。我们虽然是一个古老的国度与民族,但是我们现在的活力在世界范围和数千年人类历史看也是蓬勃如刚刚升起的朝阳。这就是“晓”。第三,王。王者,就是君子之风。王者和霸者的区别就是有没有君子之风。中国史上和人类史上的文明集大成者,我相信都有这种“锐气形于事,和气形于人”。我觉得这就是王者。正复兴的中国,就是这样的王者。简言之,我借用王晓东的名字,叫做“东方欲晓,王者归来”。这就是从好的一面看到的中国国情。

鲁:晓东,他把你的名字都倒过来了,那就轮到你了。我想一个问题:北生所的普世意义。人家说你是在体制外做事情,所以做得这么好。那么北生所作为试验田也好,一种做法也好,是不是有普世意义,在什么层面上有普遍意义。请谈谈你的想法。

王晓东(以下简称“王”):我挺赞同刚才福初讲的中国国情。美国人也这么说:“If you think anything is true in China, the opposite must betrue as well。”(在中国,任何情况的反面也是同样存在的。)中国是非常大非常复杂的一个国家,而且她又在不断地变化。刚才宏魁也讲她是个moving target(活动的目标)。其实包括我们自己在内也都是如此。比如说,我们是80年代进入大学的。也许从历史的长河来讲,80年代到现在是非常短的时间,国民性的变化没那么大。但是从我们自己身上看,从80年代进入大学至今,我们个人的思想可以说是完全完全的不同。所以很多事情是movingtarget, 包括我们自己。我们当初出国的时候,其实没想过要在国外待那么久,都是想着学成归国,那意味着博士毕业就回国。可是博士毕业之后发现,自己在科学的殿堂里可能刚刚跨进去一只脚,还有很多很多事情要学习。那个时候如果回国做博后,还要打报告、单位批准等等要走很多程序。因为这个事情对大家来说都是新的,就会觉得做博后有什么必要吗?做完博后又发现,这只不过是学习的过程刚刚结束,离真正的科学是怎么运作的,科学群体怎么运作、科学的趋势怎么发展,自己不过是两只脚进了门而已。美国是个移民国家,我们有机会能在那里不光是学习,后来还能在那里工作。工作又是一个全新的阶段。杨先生也在美国学习和工作很多年,但是象这种改革开放后几万几十万的人去美国,这么大规模还是没有见过。我们在美国的工作从assistant professor(助理教授)、associateprofessor(副教授)到full professor(正教授),象饶毅、一公还有我到最后是endowed chair professor (讲席教授),最后还接触到更多的科研管理方面的事情,我们对科学的看法又完全改变了。如果回过头来说“什么是美国国情”,以我们对此的认识它也是在不断不断地变化中的。在这个过程中,有些人象福初、雪涛是始终在国内学习工作,还有很多人从外面回来,比如刚才福初说的韩主席和陈竺,他们回来的早一些,同时还不断地有人回来,包括今天获奖的几位年轻人。他们的看法跟我们的又不一样。如果我们用一种固化或者点化的方式看待国情的问题,一定会有错误。

刚才您问我在建设北生所的过程中到底用的是什么理念。以我个人的认识和观点,就是思考怎么样能在中国做最好的科学,最后我得出的结论就是“Empower young people”(扶持年轻人)。把非常有才华的年轻人招进来,empower他们,给他们经费,给他们自由,给他们支持,让他们无忧无虑地探索,根据他们个人的兴趣去解决他们认为最有意思的问题。我们必须相信他们,他们认为最有意思最有意义的问题,一定会对我们所有人都有益。

鲁:晓东这些观点都已经总结在基金会网站《苹果树下》的题为《为年轻科学家赋能》的采访里,大家有兴趣可以去拜读这篇文章。我借用刚才邓宏魁的一个比喻,我觉得实在是太恰当了:中国不是一幅still picture(画),而是一个movie(电影)。在这个movie整个的发展过程中,有少数人是从一开始坚持到今天,其中之一就是我们的雪涛。他一直在中国,从本科生,博士生,到现在医科院的领导。他对中国科研环境的变迁和改造,以及作为科学家本人怎么来推动这种变化,一定非常有体验。

王:最后再说一句,因为我突然想到刚才你问我的问题我还没有回答你,就是说北生所是否有普世的价值。其实我的回答已经在刚才的发言里,只是没有点出来。我想说的是:没有普世的价值。我觉得科学之所以能这样的dynamic(充满活力),这样的有发展,就是因为每个人对科学的理解都不同。一个健康的环境和科学群体,就是应该每个人都有机会去Pursue(追求)自己认为是正确的东西。

鲁:接下来我们还会有机会谈多样性的问题,现在我们先请雪涛谈一谈。

曹雪涛:我想接着晓东刚才提到的科学研究的文化来谈国情。我们今天谈的国情是大环境下的科学研究。如果说我们有不利的一方面,也要看到有利的一面。中国这几年快速发展引起世界瞩目,主要是经济的发展。虽然国家的经济发展比较快速,但科学研究发展相对较慢,因为科学研究是需要底蕴和历史积淀的。在经济和社会快速发展的同时,对于科学研究而言,我们要扪心自问整个国家的科学理念、科学文化环境、包括机制体制的保障,到底准备好了没有?我们现在谈到的自然科学,真正在中国开展只有百年历史,过去的学问主要是在人文与哲理方面。对于自然科学的发展,它与国家目前的体制与发展重点,需要有一个融合与强化的过程。在这个过程当中,由于世界的变迁,以及不同阶段国内工作重点的不一样,导致对科学研究的关注度和资助度是时强时弱。这几年,科学技术的进步作为第一生产力,从国家层面是越来越重视。从现有的体制来说,对于科学的导向,从国家层面来讲是积极的向上的。

刚才大家提到的,特别是饶毅先生和鲁白先生提到的“国情”,都打着引号。一说起国情,说起适应国情,感觉都不是特别好。但是我感觉到:一公和饶毅也有适应国情特别快的地方,也有充分利用国家体制来做一流科学的成功实践。所以,对于国情的认识,应该站在历史的高度去看,要用发展的眼光去看。我特别赞同一句话:“要从历史的长河去看我们过去的发展。”如果回过头从30年前看中国现在的科学研究体制,我们不知道有多大的进步。如果我们再展望30年以后中国科技体制的改革,包括又有一批有才华,特别是有国际理念和国际影响力的科学家加盟到中国的科学体系中来,我相信对国情肯定是有巨大的正向导向和引领作用,也将会带来根本性的改变。

说到怎么样适应国情,我感觉不一定用“适应”这个词,应该是用“融于变”。就是融入到这个体系里面,发挥自己的主导作用,然后使情况慢慢地改变。既能保持我们传统的优势,又能够融入国际科学界的大家庭,立足于国际化的规则和具体的国情。刚才鲁白介绍我说一直是在体制内。我回忆了一下,从93年做教授至今也有20年的历程。一路走来的感觉是:国际科学界对中国的影响以及国内科学家对国际科学界情况的了解都在逐步的加强。从一名科研工作者,到一个团队的负责人再到一个机构的管理负责人,我对自己的要求是:要有国际的视野,国家的高度,专业的特色,还要有自己的立场,在具体工作中去思考去适应去实践。

二、科研小环境改革实例

鲁:太精彩了,谢谢雪涛。看来他们几位真的都是能说会道,把自己的三分钟时间都发挥的淋漓尽致。我们要谈的第二个问题是:多样化。就是说在中国这么大的国家里,应该允许各个不同的单位,不同的研究机构,能够去探索适合本机构本单位特色的科研环境的改革之路。因为接下来还有韩先生的演讲,所以我们的时间就不够了。现在我给每个人一分钟的时间,讲讲你觉得最值得介绍的你在单位里面所推动的改革。或许可以讲一个实例,就是说你们在创造科研小环境方面做出的一些努力。还是先有请一公讲。

施:一分钟比较难。我想从清华生科院做的体制机制方面的改革来讲,最重要的一件事情是人事制度改革,也就是tenure track system(终身教授制度)。从2010年夏季开始,我们实行了与国际接轨而又符合生命学院院情的这套以流动性为标志的人事制度,年轻的tenure-track助理教授只有在任职6年后通过严格的国际同行函审才有可能长期受聘清华,这一举措推动了清华生命科学人才引进的国际化和整体竞争性。这件事我们走在全校的前面。但是如果大环境不改,仅仅是小环境改革,在体制内也还是会有问题的,就是小环境会受到大环境的制约,甚至在某些方面会被penalize(惩罚)。

鲁:北大,饶毅。你觉得值得自豪的小环境改造的事情请谈一谈。

饶:我觉得我们小环境改造只要是院系坚决做,学校支持是没有问题的,可以做得很好。我现在担心的是,北大、清华、北生所的经验能不能向全国推广。在这样的情况下,我觉得私人基金会可能可以起到作用。我希望我们中国有象美国的霍华德休斯医学研究所或者德国的马普学会这样的机制,它们是全国性的机制,在全国不同的单位支持部分人。在中国,可以由各个单位支持一部分的人,国家同时要求并推动这些单位进行体制改革,从保障这些人集中精力做科研教学工作。这可能会是个星火燎原的计划,对中国科学可能会是一个很大的推动。因为我对中国科学是非常乐观的人,要不然我也不会回国。可是我感觉到有可能出现潜在的巨大危机。以前我们没有科学的文化,后来我们没有经济的支持。这些年我们有经济支持了,可是广大青少年和社会对自然科学不那么感兴趣,热心金融甚至会计,科学方面可能出现人才危机。如果没有很多重大而急切的推动科技体制改革的措施,我们甚至有可能永远也超过不了日本的科学。这个危险性明显存在。

鲁:超过一分钟。那我只能给宏魁半分钟,因为饶毅占了北大的时间。

邓:我就顺着饶毅讲。如果有一天我们要超过美国和日本,我觉得我们的眼光要再放远些,格局要更大一点。还是回到晓东的话,科学小氛围的文化建设最重要的是“追求卓越”的理念,要做人家做不到的,要有敢于挑战的精神。这种精神就是杨先生说的美国那一类人:敢想敢做、特立独行。我希望我们的科研小环境里这种人越来越多。Empower年轻人,就是应该empower这样胆大包天的年轻人。这样我们就能更快的超过别人。

鲁:谢谢。福初,你作为主要负责人,也可以讲讲军科院改造科研小环境方面成功的经验。

贺:我不敢说是成功的经验。作为一个科学家,从一个个体到领导一个小的群体,最后再领导一个比较大的整体,这就像我们在生命科学研究上,最开始时研究一个一个的蛋白,然后研究一群蛋白,最后研究所有蛋白。所有蛋白就叫蛋白质组。我们有过非常强调个人主义,也有过非常强调集体主义,还有过非常强调共产主义。这是从政治哲学的角度来讲。实际上,任何一个社会群体和职业群体,都有个体,有群体,有整体。军事医学科学院作为军事科研单位,文化非常别扭。怎么别扭呢?就是军营文化和科学文化是打架的。军营文化强调高度的统一和纪律;而科学文化是要倡导高度的多样和自由。科学家们要充分强调自己的自由和diversity(多样性),对于管理者来说要强调集体和统一。这两种文化之间有时候拧不到一块,长期在打架。后来我制定了一个规则:基础研究全面放开;应用研究和军事研究全面统一。这又回到我自己的专业,我做的是蛋白质组学。后来我们跟政治家介绍什么叫蛋白质组学,我就讲我们从比较简单的个人主义个体主义,到相对发达一些的集体主义(当然这个部分我们可能没做好),再到共产主义。实际上,任何一个层面的发展,任何一个层级的认识,都要经历从个体,到群体,再到整体这样一个过程。东方文化历来是强调整体的,但是由于过分的强调整体,而牺牲了个体(尤其是牺牲了最有个性、最有创造力的精英个体),甚至牺牲了少数的群体或者大的群体,整体效率、效益降低。但是,西方文化可能过分强调了个体,但是现在从哲学层面到科学层面开始逐步地补偿,从个体到群体再到整体进行转变。从这个角度讲两种文化是殊途同归的。作为科学家,我从研究一个一个的蛋白到研究一群蛋白到研究蛋白整体,走过了这样一个发展历程。从个人科学职业生涯来讲,从一个个体科学家,到领导一个小的集体,到领导军科院这个大的整体,我觉得其中的哲理是相通的。回顾这个发展历程,我认为个体、集体、整体本质上是不矛盾的。我们要有一个全面的视野,该全面放开个体的时候就全面放开,该让一个集体服从某个整体的时候该收还得收。既要有整体的局部释放,又要有整体的全面统一。科学上是这样,管理上也是如此。但是这样的文化如何做到相融相通难度也是很大的。这也是中国在转型的过程中,从个体、集体到整体;再从整体、集体到个体,一个反复折腾的过程。而这个过程是螺旋式上升的。这是历史发展的必然过程。我们不要因为过分的强调个体而忘了整体,也不能过分的强调整体而忘了个体。实际上事物本来就是统一的,生物体本来就是统一的。

鲁:Great。大家也许不知道,贺福初除了是科学院院士以外,还是位将军。刚才一番话更像是出自一位将军之口。

贺:我当了十一年的将军。

鲁:雪涛,要不要你也谈一下最近这几年医科院大刀阔斧的改革跟创造和改善科研环境的体会。

曹:来医科院这两年半的时间,是在边干边学。对于中国医学科学院这样一个国家级的机构,我还是处在一个深入了解、积极思考和大家共谋未来发展的过程中。但是有一点非常清楚,那就是作为国家级的机构,应该做国家需要和我们最应该做的事情。除了鼓励科学家作为个体积极探索学科的前沿,解决学科中关键的重大的科学问题之外,我们鼓励科学家应该站在国家重大需求的角度上思考,我们作为一个集体,作为一个国家的机构,能够为国家和民族的健康事业做出什么样的贡献。这是医学的特点所决定的。我想中国老百姓有两件事情很重要,一是吃饭一是吃药。如果健康保障不了,吃饭也吃不进去。所以对健康的需求可能是会越来越重要。对于中国科学研究,特别是国家医学创新体系的迫切需求就会越来越大。我现在和医科院的骨干力量,在我们老院长刘德培院士的领导下,依靠中年骨干力量(尊老爱幼嘛),以出世的态度做入世的事情,正在努力团结国内医学界的同行们共同打造国家的医学创新体系。现在遇到的问题是医学界的文化也和国情一样,需要改革与提高,需要破除的事情很多。来之前,我知道清华是“行胜于言”,在今天的晚会和这个重要的活动上,从饶毅身上我知道了“言也是行”。所以接下来去,我要大声呼吁:大家共同努力来构建国家的医学创新体系,造福国民,为人类做出我们的贡献。

鲁:雪涛说的一套一套的。好,Save the best for the last(把精华留到最后)。晓东,再回到北生所的模式,关于多样性,刚才你讲了一半还没发挥。

王:我觉得刚才你那句话就说明你这个主持人一定是业余的。美国有句话“ifyou bow to someone, you stick your rear end to others。”(讨好一个人得罪了其他人。)你一下子让我成了众矢之的。所以我们北生所面临的一个很大的问题就是这个——一不留神成了众矢之的。

鲁:That’s the point (正是此意)。

王:我从内心来讲就是做自己应该做的事情。当年我做完博士走的时候,我的导师送给我两句话。他们两人也都是犹太人,生物学家,也有人说他们应该算是二十世纪最伟大的生物学家之一。我也知道他们有时候非常frustrated(充满挫败感)。因为这个science里面就是江湖嘛,各种正派人物邪派人物特别多,有时候邪派人物get their ways(得逞),也没有办法。当时他们送了我两句话,我还蛮珍惜的。他们知道我是个理想主义者,理想主义者走向社会肯定会不断地受挫折。他说:“First, you have to remember: you cannot change the world.Second, do the right thing.”(第一,你要记住,你无法改变世界;第二,做正确的事情。)在我们力所能及的范围内做正确的事情。我一直遵循着这个原则:做自己力所能及的事。

鲁:谢谢晓东。今天在座的各位都是do the right thing (做正确的事情),做力所能及的事情。今天的panel discussion就到这里。谢谢大家。